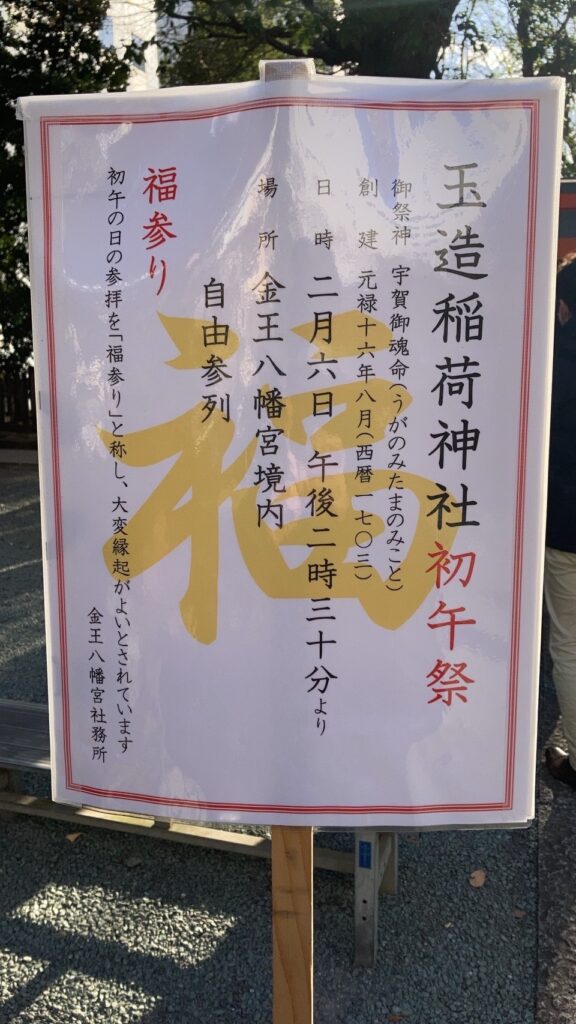

玉造稲荷神社初午祭

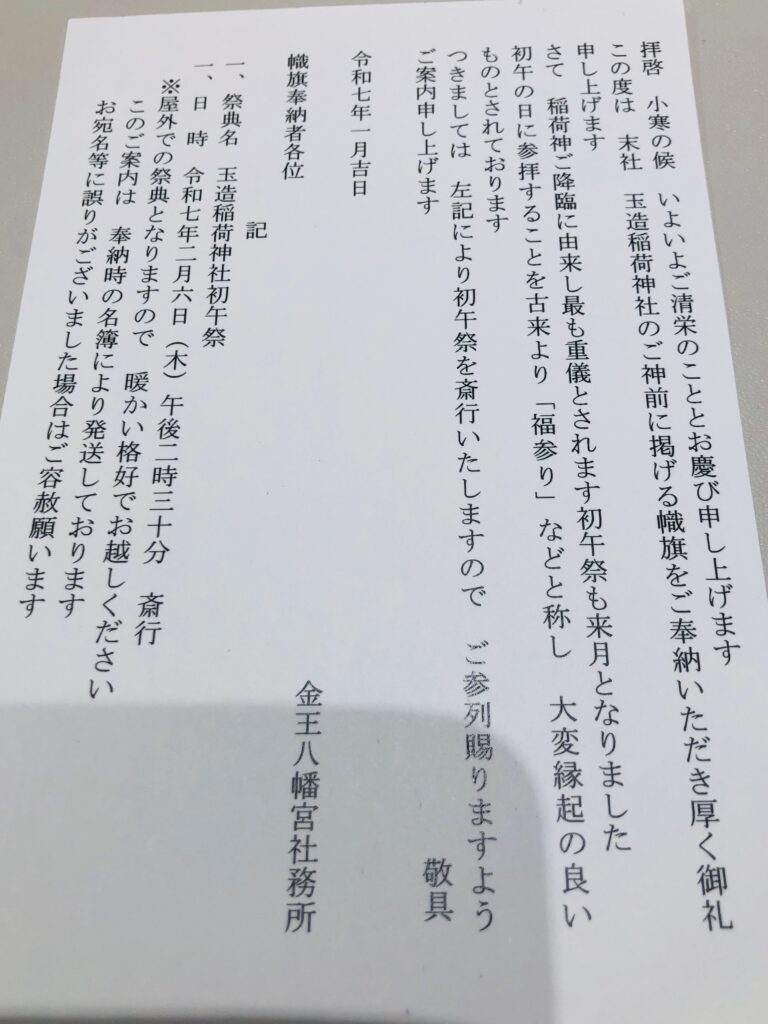

2月初旬、弊社の氏神神社である、金王八幡宮社務所よりご丁寧な『福参り』のご案内がありましたので参列してきました!

現在では、毎年新暦2月の午の日を初午(はつうま)の日と呼びます。

奈良時代(711年)に京都の伏見稲荷大社に祀られている、五穀をつかさどる農業の神様が、稲荷大社に鎮座されたのが初午の日だったところから、毎年その日に伏見稲荷大社で「初午祭(はつうまさい)」が催されるようになり、「初午詣(はつうまもうで)」として五穀豊穣を願ってお参りをするようになったそうです。

そして、その神様のお使いがきつねだったことから、好物である油揚げや、米俵に見立てたいなりずしなどをお供えしました。この行事は、全国の稲荷神社や道端や屋敷神のお稲荷さんでも行われています。

なぜ、きつねの好物が油揚げと言われるのでしょうか? それは昔、きつねを捕まえる時に好物の ※ねずみの油揚げ(天ぷら) を餌として使っていたところから、お供えが豆腐の油揚げになり、「きつねの好物は油揚げ」となったようです。 驚きですよね!

いなりずしは、「お稲荷さん」、「きつねずし」とも言われ、関西では三角形、関東では俵型に作られます。

玉造稲荷神社の御祭神は宇賀御魂命(うがのみたまのみこと)。 御本社は京都伏見稲荷大社です。

宇賀御魂命は、食物・農耕をはじめ商売繁昌・殖産興業に関する信仰のほか、屋敷神としても多く祀られています。御本社は京都伏見稲荷大社で、稲荷社は全国に約三万社余りあるといわれ、最も身近な神社で、、稲荷神(お稲荷さん)として広く信仰されています。

また、天照皇大神のお食事を司る豊受大神と同神であるといわれており、ここ渋谷の町も明治の頃までは稲作が盛んで、多くの信仰を集めてきました。

ウカノミタマは、日本神話に登場する女神。『古事記』では宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、『日本書紀』では倉稲魂命(うかのみたまのみこと)と表記されています。 名前の「宇迦」は穀物・食物の意味で、穀物の神です。 また「宇迦」は「ウケ」(食物)の古形で、特に稲霊を表し、「御」は「神秘・神聖」、「魂」は「霊」で、名義は「稲に宿る神秘な霊」と考えられています。 記紀ともに性別が明確にわかるような記述はないようですが、古くから女神とされてきました。 しかしながら、稲荷主神としてウカノミタマの名前が文献に登場するのは室町時代以降のようです。 伊勢神宮ではそれより早くから、御倉神(みくらのかみ)として祀られた記録が残されています。

稲荷神はもともと五穀豊穣の神様ですが、今では商売繁盛、産業興隆、家内安全、交通安全、芸能上達、家内安全、道開きなどの守護神として信仰されています。

1300年以上前の「午の日」から続く、「福参り」。 この日も寒中多くの参拝者が訪れて、社殿の前で手を合わせていました。

― 今年も良い1年になるよう、よろしくお願いします。 -